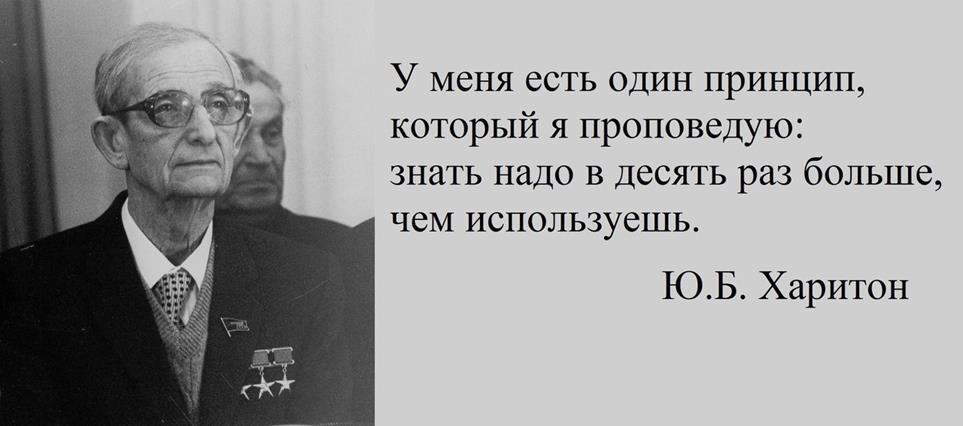

120-летие Ю. Б. Харитона

Юлию Борисовичу Харитону – 120 лет! (27 февраля 2024 г.)

Советский и российский физик-теоретик и физико-химик, д.ф.-м.н., академик АН СССР и РАН. Один из руководителей советского атомного проекта. Лауреат Ленинской (1956) и трёх Сталинских премий (1949, 1951, 1953). Трижды Герой Социалистического Труда (1949, 1951, 1954).

Во время Великой Отечественной войны учёный и его сотрудники были прикомандированы к НИИ-6 Народного комиссариата боеприпасов СССР (1942-1944), где провели серию работ по повышению эффективности различных конструкций боеприпасов и взрывчатых веществ и исследованию воздушной ударной волны. Применяя полученные результаты на практике, Харитон принял активнейшее участие в создании кумулятивных противотанковых гранат и снарядов, успешно применявшихся на фронтах

В 1946 году на юге Горьковской области (ныне – Нижегородская область) был основан центр по разработке ядерных зарядов – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ; ныне – Российский федеральный ядерный центр Всероссийский НИИ экспериментальной физики) в городе Арзамас-16 (в 1991-1995 – Кремлев, с 1995 – Саров). Его главным конструктором, а затем научным руководителем по рекомендации И.В. Курчатова стал Ю.Б. Харитон (1946-1992).

Отказавшись от личного научного творчества, Юлий Борисович до конца жизни был научным руководителем огромного коллектива, умело организовывал его работу по самым перспективным и важным в практическом отношении направлениям. К работе над реализацией ядерно-оружейной программы были привлечены лучшие физики страны: Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм, К.И. Щёлкин, Г.Н. Флёров, Н.Н. Богомолов, Е.К. Завойский, М.А. Лаврентьев, Д.А. Франк-Каменецкий и другие, а также математики М.В. Келдыш, И.М. Гельфанд, А.Н. Тихонов. Здесь в обстановке строжайшей секретности велись работы по скорейшей ликвидации американской ядерной монополии, завершившиеся испытанием советских атомной (1949) и водородной (1953) бомб. В институте велись и фундаментальные научные исследования: изучение сжимаемости конденсированных сред (Я.Б. Зельдович, Л.В. Альтшулер), получение и применение сверхсильных магнитных полей (реализация идеи магнитной кумуляции энергии, предложенной А.Д. Сахаровым), использование мощных лазеров для решения проблемы термоядерного синтеза, создание ядерных реакторов и ускорителей для исследовательских целей и многие другие.

Родился 14(27) февраля 1904 г. в Санкт-Петербурге в семье журналиста и актрисы. Учился в реальном училище. В 1919 году, после окончания училища, пытался поступить в Технологический институт, но не был принят из-за недостаточного возраста. В 1920 стал студентом Политехнического института Петрограда, где и увлекся физикой, посетив лекции А. Ф. Иоффе.

В 1921 году начал научно-исследовательскую работу в Физико-техническом институте под руководством Н. Н. Семёнова. В 1924 году вышел первый научный труд Харитона, посвященный изучению конденсации металлических паров на поверхности.

В 1925-1926 годах занимался исследованием окисления паров фосфора кислородом и открыл (совместно с З.Ф. Вальта) явление нижнего предела по давлению кислорода и влияния на этот предел примесей инертного газа. Проведенное Н.Н. Семёновым в 1927 году детальное исследование предела воспламенения и первое теоретическое обоснование его механизма послужили основой теории разветвленно-цепных реакций.

В 1926—1928 годах по рекомендации А. Ф. Иоффе и при участии П. Л. Капицы и поддержке Семенова, стажировался в Кавендишской лаборатории (Кембридж, Англия), где под руководством Эрнеста Резерфорда и Джеймса Чедвика защитил диссертацию «О счёте сцинтилляций, производимых альфа-частицами» и получил степень доктора наук (D.Sc., Doctor of Science) В 1928 году за работу «О счете сцинтилляций, производимых альфа- и бета-частицами» получил степень доктора Кембриджского университета. По возвращении из командировки возобновил работу в Физико-техническом институте, где вместе с Г.М. Франком занимался вопросами митогенетического излучения; в дальнейшем вернулся к химической кинетике — вопросам теории взрывчатых веществ.

С Н.Н.Семеновым и сотрудниками будущего ИХФ. 1929 г.

С 1931 по 1946 год был руководителем лаборатории взрывчатых веществ в Институте химической физики; проводил научные работы по детонации, теории горения и динамике взрыва. По совместительству читал общий курс физики в Ленинградском индустриальном институте и редактировал журнал «Экспериментальной и теоретической физики».

В 1935 году по совокупности заслуг ему была присуждена ученая степень доктора физико-математических наук.

В 1939-1941 годах Харитон занимался исследованием цепного деления урана и совместно с Я.Б. Зельдовичем выполнил один из первых расчетов цепной ядерной реакции, ставшей фундаментом современной физики реакторов и ядерной энергетики. Эти работы надолго связали Харитона с другим выдающимся физиком-атомщиком, И.В. Курчатовым, и определили главное дело его жизни. С 1944 года - консультант, с 1945 года - штатный сотрудник Лаборатории № 2 АН СССР под руководством И.В. Курчатова.

Во время Великой Отечественной войны учёный и его сотрудники были прикомандированы к НИИ-6 Народного комиссариата боеприпасов СССР (1942-1944), где провели серию работ по повышению эффективности различных конструкций боеприпасов и взрывчатых веществ и исследованию воздушной ударной волны. Применяя полученные результаты на практике, Харитон принял активнейшее участие в создании кумулятивных противотанковых гранат и снарядов, успешно применявшихся на фронтах

В 1946 году на юге Горьковской области (ныне – Нижегородская область) был основан центр по разработке ядерных зарядов – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (ВНИИЭФ; ныне – Российский федеральный ядерный центр Всероссийский НИИ экспериментальной физики) в городе Арзамас-16 (в 1991-1995 – Кремлев, с 1995 – Саров). Его главным конструктором, а затем научным руководителем по рекомендации И.В. Курчатова стал Ю.Б. Харитон (1946-1992).

Отказавшись от личного научного творчества, Юлий Борисович до конца жизни был научным руководителем огромного коллектива, умело организовывал его работу по самым перспективным и важным в практическом отношении направлениям. К работе над реализацией ядерно-оружейной программы были привлечены лучшие физики страны: Я.Б. Зельдович, А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм, К.И. Щёлкин, Г.Н. Флёров, Н.Н. Богомолов, Е.К. Завойский, М.А. Лаврентьев, Д.А. Франк-Каменецкий и другие, а также математики М.В. Келдыш, И.М. Гельфанд, А.Н. Тихонов. Здесь в обстановке строжайшей секретности велись работы по скорейшей ликвидации американской ядерной монополии, завершившиеся испытанием советских атомной (1949) и водородной (1953) бомб. В институте велись и фундаментальные научные исследования: изучение сжимаемости конденсированных сред (Я.Б. Зельдович, Л.В. Альтшулер), получение и применение сверхсильных магнитных полей (реализация идеи магнитной кумуляции энергии, предложенной А.Д. Сахаровым), использование мощных лазеров для решения проблемы термоядерного синтеза, создание ядерных реакторов и ускорителей для исследовательских целей и многие другие.

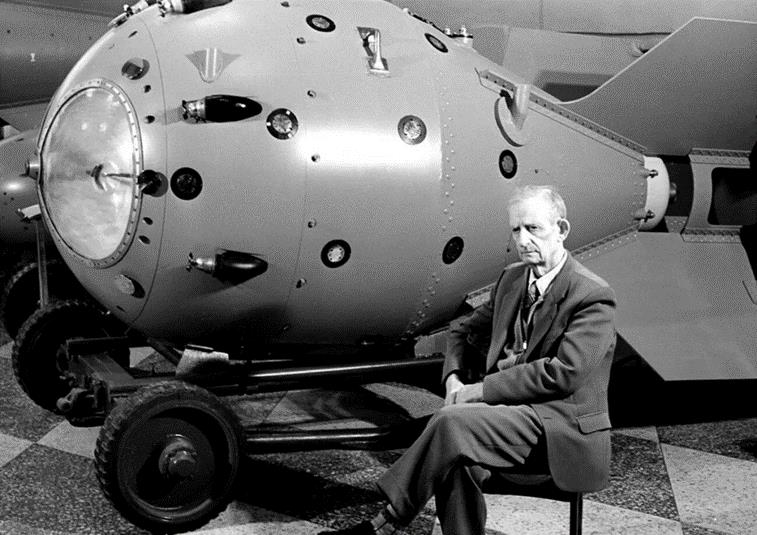

1992 год. В музее Ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ, с макетом бомбы.

4 декабря 1946 года Ю.Б. Харитон был избран членом-корреспондентом АН СССР (с 1991 – РАН), с 23 октября 1953 года Ю.Б. Харитон - действительный член (академик) Академии Наук СССР.

В 1920 году химик Николай Семёнов в дружеской компании сказал: «Открытий на наш век хватит! Вот Юлий, — он показал на своего помощника, студента-первокурсника, — лет через десять-двадцать такое откроет — самому Эйнштейну не приснится». Это заявление восприняли как шутку. Тем не менее в указанный Семёновым срок его бывший ученик Юлий Харитон и его соавтор Зельдович опубликовали расчёт цепной реакции ядер урана. И когда спустя годы учёные заспорили, кому принадлежит приоритет в разработке ядерного оружия — французам, англичанам или немцам, в 1939 или 1940 году, Харитон заметил: «Лично я начал в 1927-м».

Награды Юлия Борисовича Харитона

- Трижды Герой Социалистического Труда (29.10.1949; 08.12.1951; 04.01.1954)

- Шесть орденов Ленина (29.10.1949; 11.09.1956; 07.03.1962; 27.02.1964; 26.02.1974; 24.02.1984)

- Орден Октябрьской Революции (26.04.1971)

- Орден Красной Звезды (24.09.1944)

- Орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)

- Большая золотая медаль имени М.В. Ломоносова АН СССР (1982)

- Золотая медаль И.В. Курчатова (1974)

- Трижды Лауреат Сталинской премии (1949, 1951, 1953)

- Сталинская премия первой степени (29.10.1949) — главный конструктор и научный руководитель КБ-11. Главный конструктор атомной бомбы

- Сталинская премия первой степени (6.12.1951) — за разработку конструкции изделий РДС с уменьшенным весом и разработку конструкции с составным зарядом

- Сталинская премия первой степени (31.12.1953) — за научно-техническое руководство созданием изделий РДС-6с, РДС-4 и РДС-5

- Лауреат Ленинской премии (1957)

Места, связанные с жизнью и научной деятельностью Ю.Б.Харитона

ХАРИТОН ЮЛИЙ БОРИСОВИЧ - Список публикаций (составлен по каталогу библиотеки ФИЦ ХФ РАН)