Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Федеральный исследовательский центр химической физики

им. Н.Н. Семенова Российской академии наук

Покорить вершину - Фильм памяти Шуба.

Фильм посвящен памяти нашего современника, выдающегося ученого Бориса Рувимовича Шуба (1938-2022). Профессор Шуб оставил яркий след в науке, посвятив свою жизнь исследованиям в области химической физики поверхности. Его учителями и коллегами были чл.-корр. С.З. Рогинский, акад. В.Н. Кондратьев, акад. В.И. Гольданский и многие другие, не менее знаменитые сотрудники Института химической физики Российской академии наук. Написанная им книга "Неравновесные процессы в катализе" во многом опередила свое время. Фильм "Покорить вершину" снят сотрудниками лаборатории химической физики наноструктур, которой много лет руководил Борис Рувимович. В этом фильме своими воспоминаниями делятся родные, коллеги, друзья и ученики:

- Анна Борисовна Шуб, дочь Бориса Рувимовича Шуба

- д.х.н., проф. Владимир Николаевич Корчак

- Наталья Николаевна Гостева

- д.х.н., проф. Михаил Яковлевич Мельников

- д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН Владимир Федорович Разумов

- д.ф.-м.н. Максим Вячеславович Гришин

- к.ф.-м.н. Андрей Константинович Гатин

Мы надеемся, что в представленном фильме нам удалось рассказать о нашем коллеге, общение с которым оставило глубокий след в нашей жизни, а также о той атмосфере поиска и беззаветного служения науке, которая всегда была отличительной чертой нашего Института

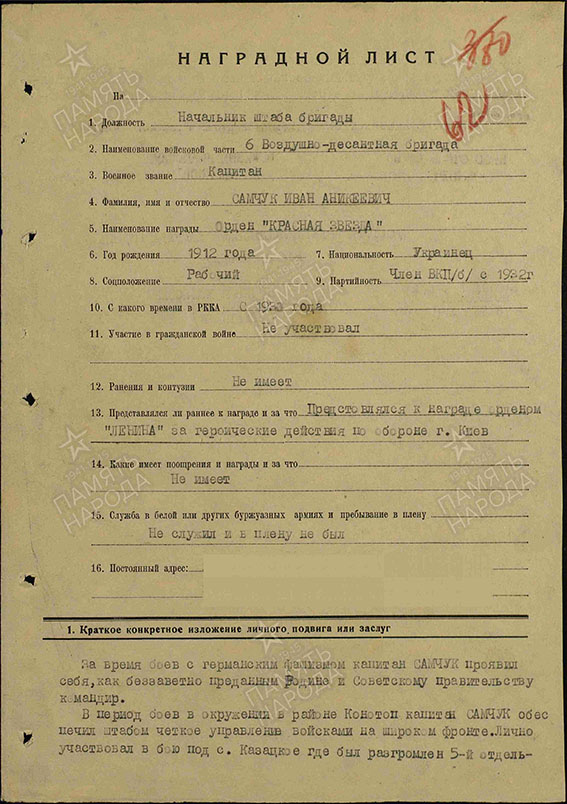

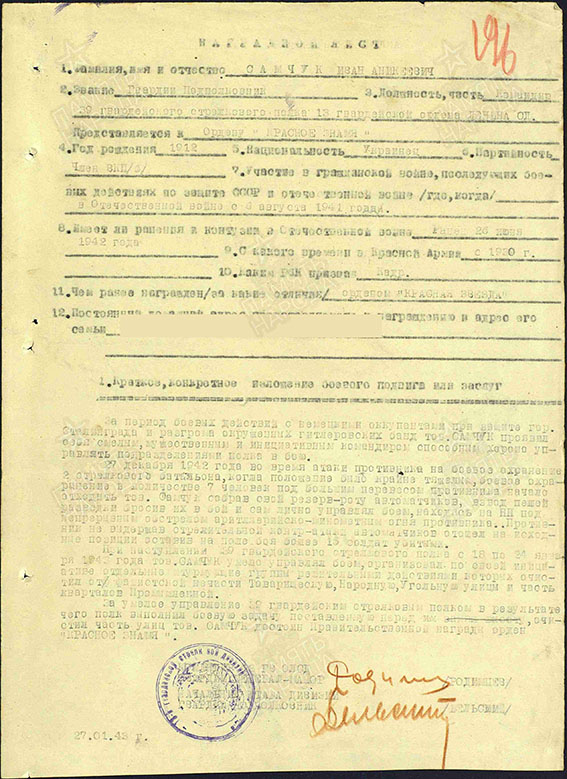

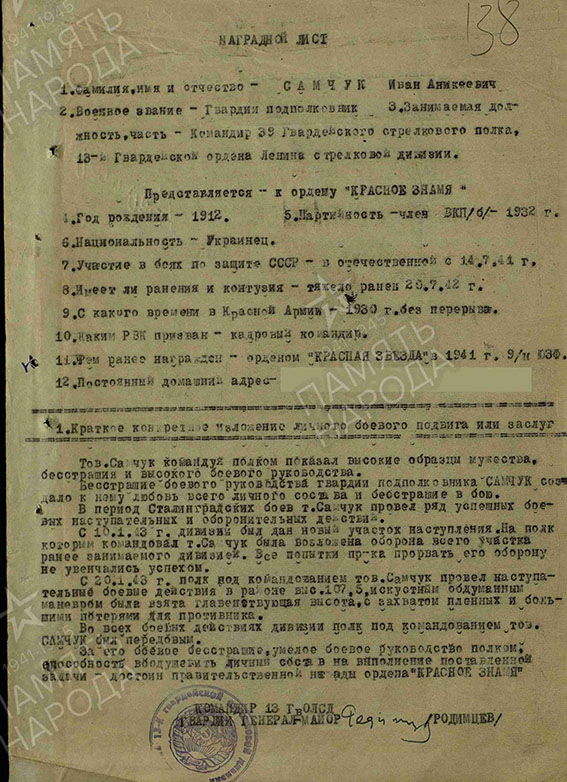

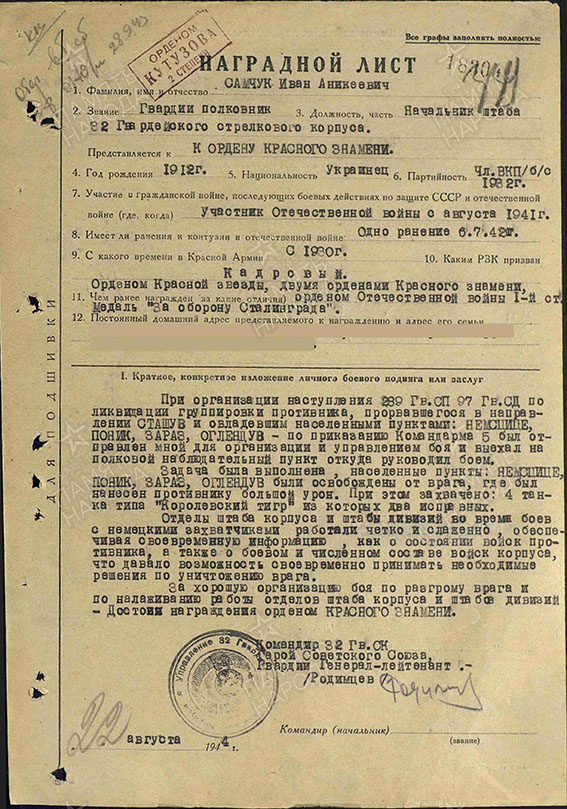

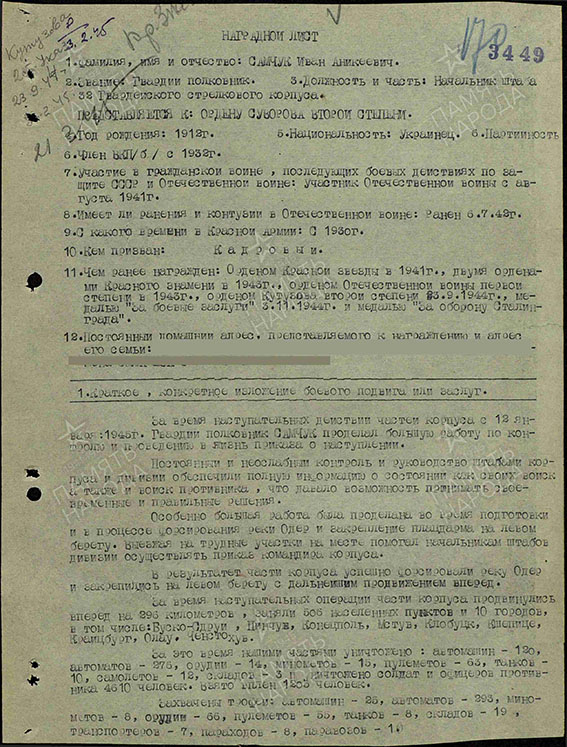

Иван Аникеевич Самчук

|

Иван Аникеевич Самчук (20.12.1912 – 06.08.1988) – заместитель директора Института химической физики АН СССР, военачальник. После окончания семилетки окончил военное училище и был направлен на службу в Забайкалье. В 1938–1941 гг. И.А. Самчук обучался в Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В начале Великой Отечественной войны И.А. Самчук – капитан, начальник оперативного отделения штаба 5-й воздушно-десантной бригады 3-го воздушно-десантного корпуса Юго-Западного фронта. Корпус дислоцировался в Киеве: охранял мосты через р. Днепр, боролся с вражескими десантами, а позже вёл тяжелые оборонительные бои с немецкими войсками. С февраля 1942 года И.А. Самчук командовал 39-м гвардейским стрелковым полком 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Легендарная 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием Героя Советского Союза полковника А.И. Родимцева участвовала в Сталинградской битве на всем ее протяжении, ведя бои в самом городе на самых ответственных участках. После назначения А.И. Родимцева на должность командира 32 гвардейского стрелкового корпуса А.И. Самчук командовал 13-й гвардейской стрелковой дивизией, входившей в состав этого корпуса, а затем был назначен начальником штаба 32-го гвардейского стрелкового корпуса. Летом-осенью 1943 года корпус участвовал в Курской битве, освобождал Харьков, Полтаву, Кременчуг, форсировал Днепр. И.А. Самчук со своим корпусом с боями прошёл Румынию, Польшу, Чехословакию, Германию. Был четыре раза ранен и столько же раз контужен. После окончания Великой Отечественной войны И.А. Самчук учился, а затем преподавал в Высшей военной академии имени К.Е. Ворошилова. Но в 1954 году он уволен с военной службы по болезни. С мая 1963 года И.А. Самчук работал заместителем директора Института химической физики. |

|

|

Павел Васильевич Кевлишвили

|

Павел Васильевич Кевлишвили (1915–1998) в 1938 году окончил Московский энергетический институт и был направлен на работу в Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии. Во время Великой Отечественной войны П.В. Кевлешвили – командир артиллерийской батареи 62-го гвардейского артиллерийского полка 29-й гвардейской стрелковой дивизии на Западном и 2-ом Прибалтийском фронтах, гвардии капитан. 29-й гвардейская стрелковая дивизия принимала участие в Ржевско-Вяземской операции (1943 г.), Ельнинско-Дорогобужской операции (1943 г.). В дальнейшем дивизия вела бои южнее г. Псков, форсировала реки Великая и Сороть, принимала участие в Режицко-Двинской наступательной операции (1944 г), освобождала город Рига, блокировала Курляндскую группировку противника. В 1945 году П.В. Кевлешвили был комиссован после тяжёлого ранения. Награждён орденом Отечественной войны 1-й степени (1944) и медалью «За отвагу» (1943). В декабре 1946 года он принят в Институт химической физики (ИХФ) в отдел приборостроения, перед которым стояла задача создания приборов для регистрации физических параметров ядерного взрыва. Во время испытаний первой советской атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года сотрудники ИХФ Г.Л. Шнирман, П.В. Кевлишвили, М.А. Ельяшевич и другие измеряли параметры огненного шара ядерного взрыва, по которому было получено значение мощности атомной бомбы в тротиловом эквиваленте. П.В. Кевлишвили премирован Сталинской премией и награждён орденом Трудового Красного Знамени. В 1950 г. П.В. Кевлешвили со своей группой создал приборы для измерения интервалов времени между импульсами при испытаниях ядерного оружия на полигоне. |

|

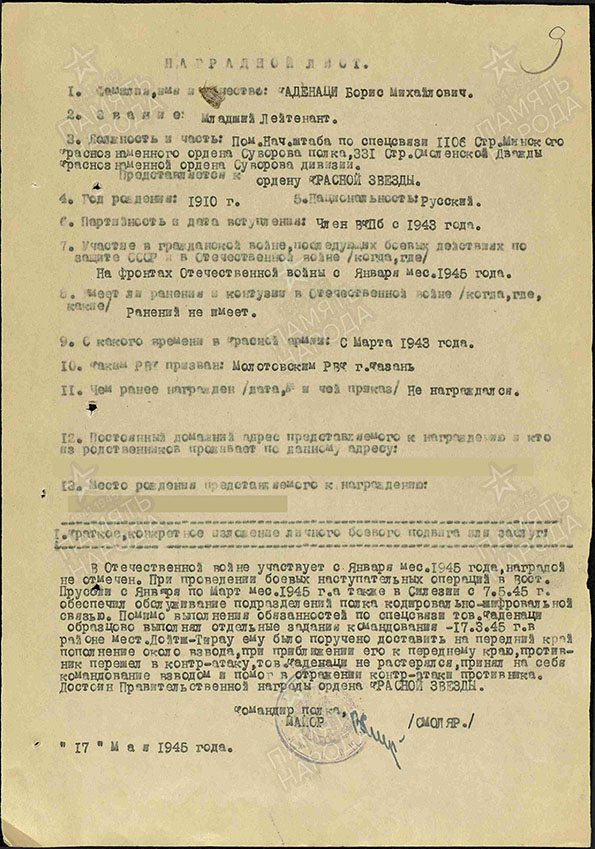

Борис Михайлович Каденаци

|

Каденаци Борис Михайлович до войны работал младшим научным сотрудником в лаборатории гетерогенного катализа (зав.лаб. С.З.Рогинский) Института химической физики (ИХФ), в то время находившемся еще в Ленинграде. Среди двоенных разработок Б.М. Каденаци – каталитические обогреватели, которые применялись в Красной Армии во время войны с Финляндией (1939-1940). После начала Великой Отечественной войны Б.М. Каденаци вместе с другими сотрудниками эвакуирован в Казань. Там он занимался созданием обогревателей для моторов танков и самолетов. В марте 1943 года Б.М. Каденаци призван в Красную Армию, а с января 1945 года – на фронте. Младший лейтенант Каденаци был помощником начальника штаба 1106 стрелкового полка 331 Смоленской Дважды Краснознаменной стрелковой дивизии. За проявленные находчивость и мужество в боях у гор. Дойти-Тирау в Восточной Пруссии Б.М. Каденаци награжден орденом Красной Звезды. В послевоенные годы Б.М.Каденаци вернулся на работу в ИХФ. В течение плодотворной научной деятельности он стал автором многих патентов, внес большой вклад в изучение физико-химических свойств гетерогенных катализаторов. В послевоенное время Б.М. Каденаци удостоен правительственных наград за трудовые успехи. |

|

|